-

傩

傩(nuó)又称跳傩、傩舞、傩戏,是一种神秘而古老的原始祭礼。流行于江西南丰、福建邵武、四川、甘肃、贵州、安徽贵池以及湖南、湖北西部山区等地。戴柳木面具的演员扮演传说中的驱除瘟疫的神──傩神,用反复的、大幅度的程式舞蹈动作表演,多在固定的节日演出。极具原始舞蹈风格。电影《千里走单骑》中有关于傩戏的情节。

-

昆明曲剧

昆明曲剧发源于昆明,是云南昆明市独有的戏曲戏种,它以昆明方言、扬琴说唱为基础,以朴实自然、接近生活的表现形式,被誉为云南艺坛的一朵清新诱人的山茶花。 昆明曲剧是在昆明扬琴说唱的基础上,衍变发展而成的。现已基本完成了其戏曲化的进程,形成了以板腔体大调为主,曲牌体小调为辅的声腔体系,叙事与抒情并重,既明白如话又优美动听,既含蓄委婉又纯真质朴的音乐极富地域特色。

-

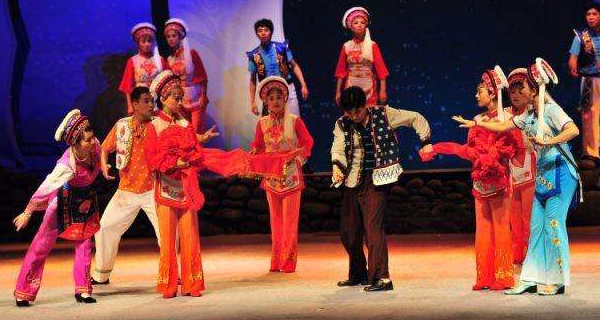

壮剧

云南壮剧是随阗壮族社会经济的发展,在丰富的民间文学、音乐、舞蹈和杂耍技艺的基础上,吸收汉族戏剧的一些表演形式而成的一种舞台艺术形式。流行于云南文山壮族苗族自治州。原系壮族支系土族的民族戏曲,曾称“土剧”。约在清嘉庆前后,少数民族歌舞受汉族地方戏曲影响发展而成。传统剧目大部分取材于《东周列国志》、《三国演义》等章回小说;也有较多生活小戏,都在一定种度上反映了壮族生活和乡土风尚。使作三种语言和四种主要腔调。伴奏乐器有土锣、土鼓、钹、土二胡、土三弦、笛子、唢呐等。

-

白剧

白剧,云南省大理白族自治州地方传统戏剧,国家级非物质文化遗产之一。 它历史悠久,系由明代洪武年间从内地传入大理地区的吹吹腔戏和大本曲剧合流而形成。由于历史原因,民国初年吹吹腔戏走向衰微,退居边远山乡。1962年,白族古老的戏剧样式正式定名为“白剧”。白剧唱词形式基本上用白族诗歌常用的“山花体”用白语和汉语演唱,唱腔曲调有三十多种,表演节奏鲜明,规律严谨,比较古朴,有严格而固定的程式。 2008年6月14日,白剧经中华人民共和国国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录,编号Ⅳ-137。

-

关索戏

关索戏是一种地方戏曲剧种,属于古老的傩戏,在云南省澄江县阳宗镇小屯村所仅有,它在演出形式上,仍保留着较原始的面貌,演出时一般头戴面具,边唱边舞,有娱神歌舞的遗风。开演时要举行祭祀,朝拜乐王庙。专演三国故事,流传至今生、旦、净三类面具共二十具。 2011年5月23日,云南省澄江县申报的“关索戏”经国务院批准列入第三批国家级非物质文化遗产名录。

-

花灯戏

花灯戏是广泛流行于中国各地的一种传统曲艺。其突出特征是手不离扇、帕,载歌载舞,唱与做紧密结合。花灯戏源于民间花灯歌舞,是清末民初形成的一种地方戏曲形式。在流行过程中因受当地方言、民歌、习俗等影响而形成不同演唱和表演风格。

-

滇剧

滇剧是云南省的地方戏曲剧种之一。丝弦(源于较早的秦腔)、襄阳(源于汉调襄河派)、胡琴(源于徽调)等声腔于明末至清乾隆年间先后传入云南而逐渐发展形成的,流行于云南九十多个县市的广大地区和四川、贵州的部分地区。 2008年6月7日,云南省滇剧院、玉溪市滇剧团、昆明市联合申报的“滇剧”经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。遗产序号:733 Ⅳ-132。

-

佤族清戏

佤族清戏属高腔系统,男女不同台,角色有类似生、旦、净、末的区分。用一种叫“红药”的染料彩脸,显示人物身份。 佤族清戏是腾冲县具有代表性的优秀民族文艺之一,2008年入选第二批国家级非物质文化遗产名录。 2008年6月7日,佤族清戏经国务院批准列入第三批国家级非物质文化遗产名录。

-

傣剧

傣剧是云南独具特色的少数民族戏曲剧种之一,流传于云南省德宏傣族景颇族自治州潞西、盈江、瑞丽、陇川、梁河等县及保山市部分傣族聚居区。傣剧发源于有一定人物情节的傣族歌舞表演及佛经讲唱,后吸收滇剧、皮影戏的艺术营养,逐步形成比较完整的戏曲形式。清末,盈江干崖土司署组织了德宏历史上第一个傣戏班。不久,傣剧流传到德宏其他地区,德宏十个土司衙门先后建立傣戏班,建造戏楼。与此同时,傣剧从土司衙门扩散到民间,涌现出大量民间傣剧表演组织。新中国建立后,傣剧有了新的发展。1960年第一个专业演出团体潞西县傣剧团成立,1962年扩建为德宏州傣剧团。"

-

玉溪花灯戏

花灯戏是广泛流行于汉民族中的一种戏曲艺术形式。其突出特征是手不离扇、帕,载歌载舞,唱与做紧密结合。花灯戏源于民间花灯歌舞,是清末民初形成的一种地方戏曲形式。在流行过程中因受当地方言、民歌、习俗等影响而形成不同演唱和表演风格。 申报地区或单位:云南省玉溪市 云南花灯戏源于民间花灯歌舞,是清末民初形成流行于云南的地方戏曲。在流行过程中因受各地语音、民歌小曲影响而形成不同演唱和表演风格。云南花灯戏有昆明花灯戏、玉溪花灯戏和姚安花灯戏三大支系,其中昆明花灯保留明清小曲及明清剧目最多,伴奏乐器以胡琴为主;姚安花灯民歌色彩浓重,主要用笛子、梆子伴奏;玉溪花灯革新最早,所以被称为“新灯”,其剧目及演出形式受滇剧的影响较大。

发布百科

热门百科

-

满族

满族人口总数为1068.2万人(2000年),在中国55个少数民族中居第二位。满族有自己的语言、文字,东北地区的“白山黑水”是满族的故乡,清顺治元年(1644年),清军入关,逐步统一全国,从此开始了满族贵族对全国的统治,辛亥革命之后,清廷覆亡。 满族人口分布于全国各地,以辽宁、河北、黑龙江、吉林和内蒙古自治区、北京等省、自治区、直辖市为多,其他散居于新疆、甘肃、宁夏、山东、湖北、贵州等省区及西安、成都、广州、福州等大中城市。 满族是个勤劳、勇敢、智慧的民族.也是一个善于博收外来文化并融汇创新的民族。在长期的历史发展中,形成富有民族特色的风俗文化,满族岁时风俗,多与汉族相近,但又保持着不少满族特色。

-

白族

白族是中国第15大少数民族,主要分布在云南、贵州、湖南等省,其中以云南省的白族人口最多,主要聚居在云南省大理白族自治州。此外四川省、重庆市等地也有分布。 白族有本民族语言,白语属汉藏语系藏缅语族彝语支。汉文自古以来一直为白族群众通用。白族在艺术方面独树一帜,其建筑、雕刻、绘画艺术名扬古今中外。在形成与发展的过程中,与周边的各民族相互往来,创建了灿烂的经济文化。 白族是一个聚居程度较高的民族,有民家、勒墨、那马三大支系,受汉文化影响较深。

-

哈尼族

哈尼族,东南亚称阿卡族,民族语言为哈尼语,属汉藏语系藏缅语族彝语支,现代哈尼族使用新创制的以拉丁字母为基础的拼音文字。 哈尼族主要分布于中国云南元江和澜沧江之间,聚居于红河、江城、墨江及新平、镇沅等县,和泰国、缅甸、老挝、越南的北部山区。 根据2010年第六次全国人口普查统计,中国境内的哈尼族总人口数为1660932人。

-

云南

云南,简称云(滇),省会昆明,位于中国西南的边陲,北回归线横贯云南省南部,属低纬度内陆地区,东部与贵州省、广西壮族自治区为邻,北部与四川省相连,西北部紧依西藏自治区,西部与缅甸接壤,南部和老挝、越南毗邻,云南有25个边境县分别与缅甸、老挝和越南交界,国境线长4060千米,是中国通往东南亚、南亚的窗口和门户。云南是人类文明重要发祥地之一,生活在距今170万年前的元谋人,是发现的中国和亚洲最早人类。战国时期,这里是滇族部落的生息之地。云南即彩云之南、七彩云南,另一说法是因位于“云岭之南”而得名。 云南国土总面积39.41万平方千米,占全国国土总面积的4.1%,居全国第8位,总人口4770.5万人(2016年),是中国民族种类最多的省份,下辖8个市、8个少数民族自治州。 云南动植物种类数为全国之冠,素有“动植物王国”之称,被誉为“有色金属王国”,历史文化悠久,自然风光绚丽,有丽江古城、三江并流、石林、哈尼梯田、大理古城、崇圣寺三塔、玉龙雪山、洱海、滇池、抚仙湖、梅里雪山、普达措国家公园、噶丹松赞林寺、西双版纳热带雨林等旅游景点。

-

傣族

傣族(罗马字母:Dai),又称泰族(泰文:ไทย,罗马字母:Thai)、掸族(罗马字母:Shan)等,民族语言为傣语(泰语),属汉藏语系壮侗语族壮傣语支。 傣族视孔雀、大象为吉祥物,民间故事丰富多彩,傣族人民喜欢依水而居,爱洁净、常沐浴、妇女爱洗发,故有“水的民族”的美称,过去傣族普遍信仰南传上座部佛教和原始宗教。 傣族是泰国、老挝的主体民族,占泰国总人口的40%,傣族还是缅甸的第二大民族,中国、印度、越南、柬埔寨等国的少数民族。据2010年第六次人口普查数据,傣族在中国境内共有126万余人。

网安备案号:

网安备案号: