音乐有乐谱,数学有公式,这本“教科书”却没有字?那它究竟如何讲了什么,又是怎么“教书育人”的呢?

1.《四季生产调》

别名:十二月风俗歌

创作时间:不详/唐代已经成熟

传播方式:口头传唱

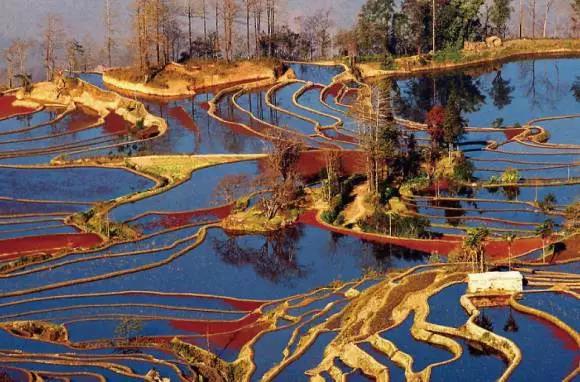

流传地:云南省红河哈尼彝[yí]族自治州

地位:第一批国家级非物质文化遗产名录

(2006年5月20日)

2.关于哈尼族

分布地区:中国云南,缅甸、缅甸等北部山区

民族信仰:多神崇拜和祖先崇拜

民族服饰:喜藏青色土布

古代哈尼族有名无姓,采用父子连名制,即父名的尾字为儿名首字,如父名是松山,子名为山达,孙名为达飘,以此类推,形成一代一代的家族连名谱系。

3.关于四季生产调

内容:包括引子、冬季、春季、夏季和秋季五大单元。

引子部分强调祖先传承下来的《四季生产调》对哈尼族的生存所具有的意义,其余部分按季节顺序讲述梯田耕作的程序、技术要领,以及与之相应的天文历法知识、自然物候变化规律、节庆祭典知识和人生礼节规范等,包括泡田、打埂、育种、撒秧、插秧、拔秧、栽秧、薅[hāo]秧、打谷子、背谷子、入仓等过程及相关的民俗活动。

《四季生产调》是哈尼族农业生产的教科书,也是哈尼族日常生活的教科书,但由于哈尼族没有本民族文字,无法记录,依靠口头传唱,所以,这本“教科书”是记在心中,唱于口中,听,在田野那头,也似那朗朗读书声,种子撒下地,还要地好看,在田边地头插桃花,在田水口上插红花,我们的田边开鲜花。

撒完种子要祭献,左手拿着九块白生生的糯米粑粑,右手拎着甜酒瓶,带上一对红蛋黄蛋。

三月过完四月到,先栽大春顶打苞,晚栽小春叶拖地;算月的心灵苏西姑娘,五月到,谷包炸开像刺猪毛,野鼠来偷吃,鸟儿飞来啄食谷花包。八月到,田坝谷子黄,谷杆也黄了,谷粒要到毛竹篾笆上住,庄稼要到席达上歇。

没有字的教科书,仅靠口头传播,认识它,发现它,正是我们所做的。

网安备案号:

网安备案号:

文章点评

(共0条)