木鼓舞是贵州省台江县、云南省沧源佤族自治县的传统舞蹈,它神圣庄严,自然成韵,剧情丰富,今天已成为重要的非物质文化遗产之一,今天就让我们一起来深入了解木鼓舞的故事。

木鼓历史

阿佤人认为:「木鼓」既是拯救过本族始祖的「木槽」,是强壮母体的化身,又是「木依吉」灵魂的居住地,而成为万物繁茂成长的通天神器。

「木鼓」是佤族人民祖辈相传的「神器」,传说开天辟地之初,一场巨大的洪水几乎吞噬了陆地上的所有生命,是「木依吉」神将一只木槽拯救了阿佤人,才使佤族得到繁衍壮大直留存到今天。

从此,远古时期的阿佤人便将「木槽」视为民族的母体,给予着最高的崇拜。

因此,与此相关的「木鼓舞」舞蹈形式表现从「木鼓」的制作,到最后以敲击「木鼓」来沟通神灵,达到天赐福泽目的的《木鼓舞》,是祭祀活动中不可或缺的舞蹈。

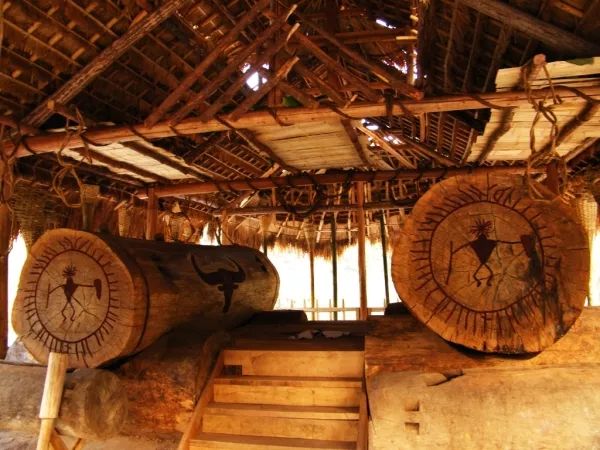

为了使「木鼓」能够敲奏出美妙动听的音色,人们在两米多长的鼓身中间,凿制了扁长状的音孔,并在内腔中呈三角形的实心部分,两边各凿一个音腔,装置上能产生回响的鼓舌和鼓牙。

而且放置在木鼓房中一大一小,互为母子关系的两只木鼓,在祭祀性的木鼓舞中,要为舞蹈进行伴奏。

「母子木鼓」,所发出忽而低沉浑厚,忽而清脆响亮,不同音色的阵阵鼓声,犹如母子间亲切、委婉的对话而令人浮想联翩。

舞蹈特色

木鼓舞由四部分组成,舞蹈首先展现了,由巫师「魔巴」带领全村健壮剽悍的阿佤男子,以藤条捆绑已选择好的巨大树干后,在骑于树干 「魔巴」的一路领唱下。

拉木人边踏歌为节,边迎合高呼地拉木前进直达村寨的歌舞。这段古朴而粗犷的歌舞「拉木鼓」,气氛神圣庄严,舞步自然成韵,极具原始崇拜意味。

第三段以舞蹈形式出现的「进木鼓房」,集中以模拟舞姿来表述人们挖凿、制作「木鼓」的劳动过程。结束于新「木鼓」诞生后,「魔巴「手持树枝,在大八字「蹲裆步」的行进中,引导「木鼓」进入「木鼓房」的庄严过程。

第四段「敲木鼓」,是木鼓舞表演中最为热烈和精彩的高潮部分。全段以娴熟的击鼓技巧和粗犷舞姿,集中展现了表演者模拟佤族日常生活中的祭祀、巡逻、报警、作舞等情景为内容的多种舞蹈套路表演。

人们在以此欢愉神灵,求得来年的五谷丰登、人畜两旺的同时,也获得了精神上的最大愉悦。

保护传承

随着历史的进展,佤族人们的意识和观念也随之发生了飞跃的变化,新兴的科学文化取代了旧社会的封建迷信,但作为具有民族传统祭祀性的木鼓舞并没有消失。

它以一种不失民族传统风范的崭新面貌,成为阿佤人认同并喜爱的自娱性舞蹈形式。

每逢年节庆典,佤族男女老少都会穿戴一新,在「木鼓」的敲击下跳起木鼓舞来。人们围绕着「木鼓房」,携手成圈翩跹起舞。

他们以曲膝、弓腰表示对「木鼓」的敬仰。人们不分男女老少按逆时针方向围圈缓慢转动,动作以甩手走步和跺脚为主。

整个歌舞表现了佤族人民制作木鼓过程和木鼓落成时的喜悦心情。

咚咚的木鼓声和不时的高吭歌声、欢呼声,伴着充满激情的舞蹈,强烈地表现了佤族人民纯朴的乡土情感和执着追求「求生存、图发展」的民族精神。

现在,人们在舞蹈中又加入了佤族女子的「甩发」动作,使《木鼓舞》在形式和舞蹈语汇方面得到了进一步的丰富,而成为佤族的代表性舞蹈。

2006年5月20日,木鼓舞经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

网安备案号:

网安备案号:

文章点评

(共0条)