在云南省迪庆州维西县叶枝乡同乐傈僳大村,村民们在山坡上悠扬地唱起民族曲调,跳着古朴的舞蹈。它是傈僳族对动物挚爱的表露,也是人民们乐观向上精神的曲目,它被称为——山羊的歌舞。

历史沿袭

「阿尺目刮」是流传于澜沧江上游的傈僳族传统舞蹈,曲调深沉悠远,如山羊长鸣,音色婉转舞步多变,故也称为「山羊的歌舞」。

这种民族歌舞是傈僳族历史的真实写照,傈僳族族源、迁徙历史、文化习俗等大多以民间文学和口传形式相传下来。

「阿尺目刮」以热烈奔放、粗犷有力的歌舞生动地反映了傈僳族游牧、狩猎、采集、刀耕火种的历史演变过程。

表现了傈僳族人民对各种动物的挚爱以及向恶劣的生存环境作艰苦卓绝斗争的乐观向上精神,保留了浑厚古朴的原始艺术风格和特色。

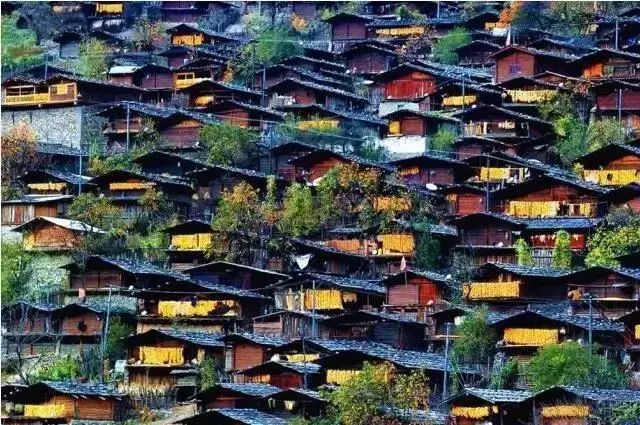

据说维西县叶枝乡同乐村是「阿尺目刮」的起源地,当地傈僳族群众半农半牧,村寨的傈僳族居民全部是用原木搭成的「木棱子」,呈阶梯状一层层分布在山坡上。

傈僳族崇奉原始宗教,但无庙宇,宗教活动大多通过歌舞进行,也就催生了「阿尺目刮」。(当然有小部分原因是特别喜爱饲养山羊。)

「阿尺目刮」是非常具有艺术价值的民族舞蹈,2006年就以其较高的民族文化艺术价值,入选了云南省首批国家级非物质文化遗产名录。

舞蹈特点

「阿尺目刮」的歌词内容丰富,涉及日常生活中的婚、丧、嫁、娶,节日喜庆,欢庆丰收,迎送宾客等方方面面;舞步古朴,多变,至今还保持着原汁原味的跳法。那震撼山谷的歌声,粗犷雄建的舞姿使人回味无穷。

乐歌以领唱和伴唱合成,每一乐曲开头,都有一个无唱词内容的起音,其音颤抖悠扬,宛如旷野里山羊的悠悠长鸣。

参舞者分男、女两队,每队有一名领唱者,其余合唱。唱词内容十分丰富,可从远古洪荒的神话传说唱到身边的生产生活,可承袭前人留下的唱词,也可即兴自编自唱。

「阿尺目刮」歌舞内容有祭祀歌、婚丧歌、生产调、时政歌、历史传说歌、情歌、忆苦歌等。

在逢年过节、喜庆丰收、串亲访友、婚丧嫁娶等场合,傈僳人民以歌问候,相互祝愿,他们不仅触景生情,遇事而歌,而且能即兴随编随唱。

甚至发生矛盾纠纷、告状打官司时,当事人双方也常以歌代言,申诉各自的理由,调解人也以歌代言。在歌声中,矛盾纠纷得到解决。

「阿尺目刮」舞蹈的跳法共有十多种,包括「左倮邓」(舞圆环)「腊腊邓」(进退舞步)「洒托闭」(三步跺脚)「阿尺邓」(跳山羊)、「别别玛」(舞旋风)等。

其中「玛夺担」(寻求爱侣)「矣然邓」(迎宾客)等在特定场合才跳,不同的跳法还配有大圆圈、直纵队、半圆弧等不同的队形。

传承保护

生活在维西县巴迪乡洛义村倮马村民小组的傈僳族群众,每年农历春节后初三至初十间,选定一个吉祥的日子,到山上举行盛大的「尼古」(祭祀)。

这一天人们纷纷拿出酒、鸡、肉等食品祭山神,请求来年全村老少平安,风调雨顺,五谷丰登,六畜兴旺。

当天晚上全村人集中在主办祭祀活动的主人家举行盛大的晚会,引吭高歌,抒发情怀,唱跳起欢乐的「阿尺目刮」。

人们沉醉在歌的海洋中,一直唱几天几夜。这样的习俗已延续了上百年,成为了傈僳族文化一道亮丽的风景线。

「阿尺目刮」舞多次走出大山到县城、到州府中甸演出。2004年5月,迪庆州举办首届香格里拉艺术节,叶枝乡组成阵容庞大的表演队拿到了金奖。

「阿尺目刮」如今广泛流行于叶枝乡的村村寨寨,成为活跃山区各族群众文化生活,开展精神文明建设的内容。

「阿尺目刮」已走出山门,在香格里拉文化中显得鲜艳夺目,被多数人认知、熟唱,在迪庆州民族民间歌舞表演中多次获奖。尽管该歌舞目前处于初步的挖掘、整理阶段,但迸发出较高艺术价值和生命力。

在美妙的歌声在,永远歌唱赋于人类生命的大自然,歌唱给大地带来光明的日、月、星、辰,歌唱五谷丰登、牛羊成群的幸福生活……

网安备案号:

网安备案号:

文章点评

(共0条)