巍山

巍山彝族回族自治县(简称巍山县)位于云南省西部,在大理白族自治州南部。县城东距省会昆明市391千米,北距州府大理市53千米。 巍山县北与大理市相连,东与弥渡县毗邻;南面与南涧、凤庆县相邻;西面与漾濞、昌宁县以漾濞江为界。截至2013年,巍山县辖6乡4镇,面积2266平方千米;至2010年,总人口为314829人。 巍山县境内主要景点有:巍宝山道教宫观古建筑群、巍宝山长春洞古建筑、山龙山与图山南诏都城遗址等。

-

1 位置境域

-

2 地形地貌

-

3 气候特征

-

4 河流水系

-

5 矿产资源

-

6 生物资源

-

7 水能资源

-

8 人口

-

9 民族

-

10 综述

-

11 第一产业

-

12 第二产业

-

13 第三产业

-

14 教育

-

15 文化

-

16 卫生

-

17 公路

-

18 水路

历史沿革

巍山古称“勐邪/蒙舍”、“勐邪龙/蒙舍龙”、“邪龙/舍龙”,属哀牢地。

公元前109年,汉朝征服滇国设置益州郡,将势力伸入哀牢国,在哀牢东部、今巍山设邪龙县。邪龙县划归益州郡管辖。

公元69年,哀牢国归附汉朝,汉朝在其地设置永昌郡。邪龙县由益州郡转划永昌郡。

公元225年,蜀汉分建宁、越隽、永昌三郡地置云南郡,邪龙县由永昌郡划入云南郡。巍山属云南郡邪龙县。

西晋灭蜀汉后,巍山亦属云南郡邪龙县;西晋之后,北方纷争,巍山土目不再臣服任何政权。

公元738年,“蒙舍”的哀牢人入主洱海盆地建立“南诏国”。巍山为南诏王室直属的蒙舍啖。

南诏灭亡后,先后隶属大长和国、大天兴国、大义宁国、大理国的蒙舍啖。

公元1096年,大理国将蒙舍啖与银生节度合并为蒙舍镇,辖巍山盆地以南至西双版纳等地。巍山属大理国蒙舍镇。

公元1254年,元朝灭大理国。巍山属元朝大理万户府。

公元1343年,元朝军队进攻瑞丽江河谷盆地崛起的“勐卯弄”(麓川国)、被“勐卯弄”(麓川国)军队追击至漾濞江一带,巍山被“勐卯弄”(麓川国)的刀斯郎将军占据。

公元1355年,“勐卯弄”(麓川国)归附元朝,元朝在其控制区域置平缅宣慰司。巍山属平缅宣慰司蒙舍地。

公元1382年,明朝占领“勐卯弄”(平缅宣慰司)蒙舍地、置蒙化州,任当地土目左禾为土知州。巍山属蒙化州。

公元1409年,左伽袭土知州职;公元1448年,升蒙化州为蒙化府,封左伽为知府掌印。

清朝,沿袭明朝制度,直至光绪二十三年(1897年)。

民国初年,将蒙城、新兴、安远三乡裁归流官管理,留隆城邑、左三村、谷波罗等二十多个土城寨子归原土司左氏管理。先为府,后改设一等县。

中华人民共和国成立后,于1956年11月成立巍山彝族自治县,1958年10月成立巍山彝族回族自治县。

地理环境

位置境域

巍山彝族回族自治县位于云南省西部,在大理白族自治州南部,地处东经99°55′-100°25′、北纬24°56′-25°32′之间。县境东与弥渡县毗邻,西与漾濞彝族自治县和保山地区昌宁县、临沧地区凤庆县隔漾濞江相望,南与南涧彝族自治县接壤,北与大理市相连。

地形地貌

巍山县属云岭横断山脉的南延部份,地处哀牢山和无量山北段地区,和大理点苍山遥遥相望。河谷、盆地、山地相间分布。地势为北高南低,东高西低。海拔高差悬殊大,其中河谷最低海拔1146米,山地最高海拔3037米。

气候特征

巍山县属北亚热带高原季风气候。除部分高山冷凉地区及河谷低热地区外,大部份地区都是四季如春。巍山县年平均气温15.6℃,年日照总时数平均2320小时,太阳辐射总量5892兆焦耳,年平均降雨量800毫米,风向多为西南风,最大风速每秒20米。

河流水系

巍山县属红河和澜沧江两大水系,以境内西部山脉为分水岭,山脉以西的漾濞江流域属澜沧江水系,山脉以东的西河流域属红河水系。境内主要河流有西河、漾濞江和乐秋河。

自然资源

矿产资源

巍山县矿产资源主要有锑矿、铜矿、金矿、铁矿、铅锌矿、石膏矿等。其中,锑储量为9万吨,金储量为11吨。

生物资源

巍山县有野生哺乳动物70多种,主要有鹿、熊、狐狸、刺猬、穿山甲等;有野生禽类100多种,主要有绿孔雀、锦鸡、画眉、绿鸠等。有野生植物300多种,主要有云南松、华山松、高山栲、兰花、菊花等。名贵药材有茯苓、天麻、巍参、细红花等;名贵菌类有松茸、鸡枞、香菇、木耳等。

水能资源

巍山县地表水主要靠降雨。境内西河、漾濞江、乐秋河及支流,年平均径流量约5200万立方米。

行政区划

截至2013年,巍山县辖4镇、6乡,分别为南诏镇、庙街镇、大仓镇、永建镇、巍宝山乡、紫金乡、马鞍山乡、五印乡、牛街乡、青华乡,共有83个村(居)民委员会。

人口民族

人口

截至2010年末,巍山县总人口31万人,其中彝族10.6万人,占总人口的34.1%;回族2.2万人,占总人口的7.1%。

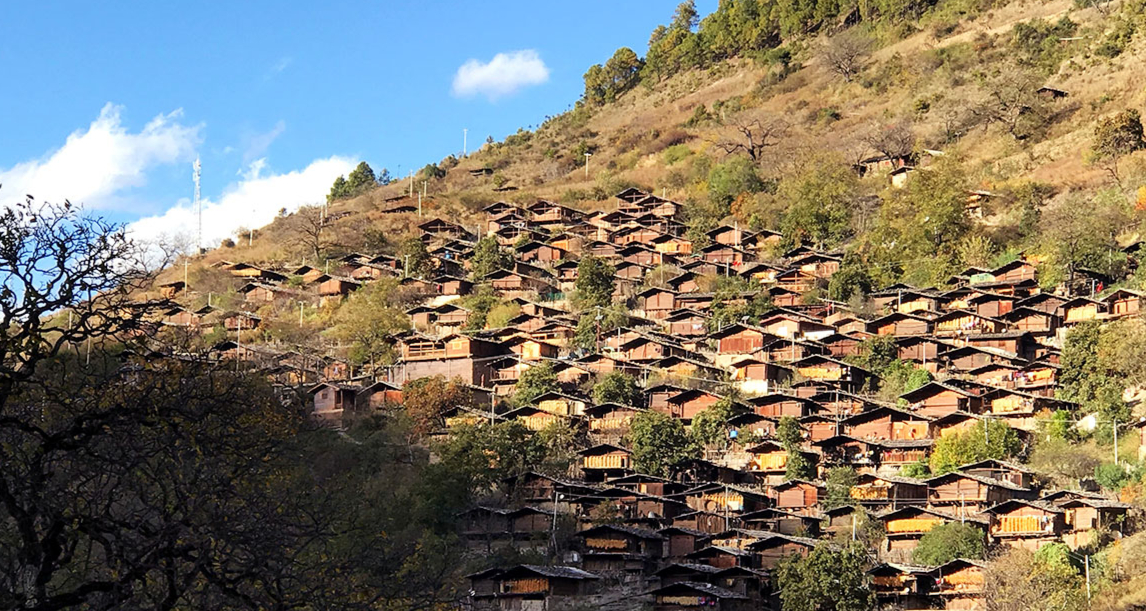

民族

截至2010年末,巍山县境内居住着彝族、回族、汉族、白族、苗族、傈僳族等6个世居民族,彝族为土著民族。

经济

综述

2013年,巍山县国民生产总值完成428009万元,同比增长12.2%。其中,第一产业增加值145660万元,同比增长7.0%;第二产业增加值147079万元,同比增长19.4%;第三产业增加值135270万元,同比增长11.4%。第二产业中工业实现增加值108843万元,同比增长19.4%;建筑业实现增加值38236万元,同比增长19.6%。三次产业结构比为34:34:32。

第一产业

2013年,巍山县第一产业总产值为277219万元,同比增长20.17%。农林牧渔业总产值246140万元,同比增长13.5%,其中:农业产值113030万元,增长13.4%;林业产值19358万元,增长16.1%;畜牧业产值99747万元,增长13.0%;渔业产值8155万元,增长14.8%;农林牧渔服务业产值5850万元,增长14.7%。农作物总播种面积626139亩。

第二产业

2013年,巍山县工业总产值为372244万元,同比增长23.7%,其中:规模以上工业企业完成总产值192837万元,同比增长24.59%;规模以下工业企业完成总产值179407万元,同比增长22.76%。完成工业增加值108843万元,同比增长19.4%。规模以上固定资产投资完成168137万元,同比增长36.11%。其中,房地产投资完成30111万元,同比增长1.44倍。具备资质等级的4个建筑企业完成建筑业总产值10765万元,同比增长35.09%;实现税金总额278万元,同比增长72.67%;实现利润294万元,同比下降27.94%。

第三产业

2013年,巍山县社会消费品零售额完成127790万元,同比增长15.00%。按行业分,批发业完成11686万元,零售业完成95453万元,住宿业完成1600万元,餐饮业完成19051万元,分别同比增长16.07%、13.49%、14.29%、18.58%。邮政业务总量772万元。至2013年末,移动电话用户173667户,其中移动网络148000户,联通网络14400户,电信网络11267户,电脑上互连网用户11196户。金融机构各项存款余额448601万元,增长18.18%,其中,个人储蓄存款余额270601万元,增长21.03%。至2013年底,金融机构各项贷款余额186466万元,增长24.17%,其中:短期贷款余额91983万元,中长期贷款余额91483万元,分别增长25.98%、22.34%。接待游客2114300人次,同比增长39.45%,其中海外游客8887人次,同比增长97.49%;实现旅游社会总收入209051万元,同比增长61.10%,其中创外汇收入366.92万美元,折合人民币2271.24万元。

社会事业

教育

截至2013年底,巍山县有普通高中2所,职业高级中学1所,教师进修学校1所,初级中学16所,小学77所,幼儿园81所。全县普通高中在校学生4163人;职业高中在校学生1566人;初中在校学生13197人;小学在校学生24414人;在园幼儿7006人。

文化

截至2013年底,巍山县有艺术表演团体3个,公共图书馆1个,公共图书馆藏书量7.42万册。至2013年末,巍山县广播、电视人口覆盖率分别为92.18%和99.09%,有线电视入网率达44%。

卫生

截至2013年底,巍山县有各类医疗卫生机构132个,其中,医院2个,基层医疗卫生机构123个,专业公共卫生机构4个,其他卫生机构2个。病床实有数902张,专业卫生技术人员751人。

交通

公路

至2011年末,巍山县公路通车里程达2419.1千米,其中省道77.01千米、县道281.81千米,乡道525.47千米,专用公路15.92千米,村社公路1518.89千米,公路密度为1.1千米/平方公里。

水路

至2011年末,巍山县水路运输多属民间渡口,县人民政府批准同意设置的渡口有八个,分别是牛街乡犀牛渡、小密喜渡,青华乡拉四渡,五印乡富去妈渡、扎妈古郎渡、地固渡、礼可渡,马鞍山田口渡。

景区景点

山龙山于图山城址

山龙山于图山城址位于巍山县大仓镇,遗址面积约五千平方米,为南诏国第一座都城遗址。

巍宝山国家森林公园

巍宝山国家森林公园位于巍山县城东南面,面积19平方公里,主峰海拔2569米。1992年,被列为国家森林公园。

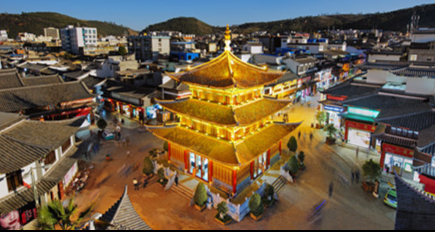

巍山古城

巍山古城也称为南诏古城,是南诏文化的发源地。始建于元末明初,是中国保存最完好的明清古建筑群之一,也是中国第三批中国历史文化名城。

- 浏览次数 : 1041

- 编辑次数 : 2

- 最近更新 : 2021-04-10 18:31:29

- 创建者 : 亭亭玉立

百科目录

- 1. 位置境域

- 2. 地形地貌

- 3. 气候特征

- 4. 河流水系

- 5. 矿产资源

- 6. 生物资源

- 7. 水能资源

- 8. 人口

- 9. 民族

- 10. 综述

- 11. 第一产业

- 12. 第二产业

- 13. 第三产业

- 14. 教育

- 15. 文化

- 16. 卫生

- 17. 公路

- 18. 水路

网安备案号:

网安备案号: